他のゲーム会社とは一味違った面白みを見せるセガ。

大ヒット作の天外魔境を作った、広井王子の話は、現代社会人にこそ見てほしい「生き様」「生き方」について語られている。

有野の苦い思い出、ルーマニアへの挑戦も見もの。

見どころ

はじめる事がことごとく大ヒットする広井王子の話は現代社会の若者にもぜひ見てほしい内容。

ゲームクリエイターに関係なく何かを作り大衆を惹きつける為の考え方がわかる。

有野のルーマニアへのリベンジ?も必見。

あらすじ

クリエイターズインタビュー

広井王子

天外魔境やサクラ大戦の生みの親。

原作広井王子、シナリオあかほりさとる、キャラクターデザイン藤島康介、そして、音楽は田中公平という各界を代表するクリエイターたちが手を結び発表。

ドラマチックアドベンチャーという新たなジャンルを確立し、業界に新風を巻き起こした。

広井王子について

1954年生まれ。

東京都墨田区出身。

㈱レッドエンタテインメント代表取締役会長。

TVゲームの企画、プロデュース、漫画原作、TVアニメ企画、小説、舞台、作詞とその活躍は変幻自在。

常に斬新な切り口と、新しいビジネスプランを持って挑戦し続けている。

名前について

広井王子という名前について、有野は「本名ですか?」と尋ねていた。

すると広井はすかさず「そんなバカなw」と笑いこの名前になった経緯を語った。

本名は「広井照久」だが、初めて世に作品が出る際に、自分の名前がクレジットされることになったが、「照」の下の点がつぶれてしまい読めなった。

そのとき偶然やっていたドラクエに「王子」が出てきたことから、「これでいいや」と、何とも安易に決めたものだったという。

「サクラ大戦」名の由来

和物としてわかりやすいタイトルにしたかったということから「サクラ」をチョイス。

そこには、散り際がキレイという粋な理由も込められていた。

「サクラ」といういかにも人気な文字列を利用して、商標が取れるとも思わなかったが、調べたところ意外にも取れたこともあり、運命的なものも感じたと語る。

運命的な誕生を果たした「サクラ大戦」これほどまでのヒットを予想していたのだろうか?

発売前の手ごたえ

スタッフも楽しみながら制作していたこともあり、そこそこはいくだろうと踏んでいた。

20万本は売れるのでは?と、予測して販売した結果が60万本というのは数字的にもすごいものだ。

最初のサクラ大戦のヒットはすぐさま続編の依頼を呼ぶものだった。

キャラ作りにおいても、その才能を遺憾なく発揮する広井王子。

一大ブームを巻き起こしたサクラ大戦のキャラクターたちは、一体どのように生まれたのか?

キャラクターづくり

女の子のキャラクターが多く登場するが、実は、サクラ大戦ではじめて女の子のキャラクターを作ったという。

初めてだったが苦戦することもなかったというのがやはり才能を感じるところだ。

キャラクターの制作はそれぞれの細かい設定を記したキャラクターシートをシナリオライターに渡し、作っていくとのこと。

シナリオの完成には8ヶ月も要すといわれていた。

さらに、キャラクターデザインは1年もかかる。

キャラクターが出来上がっていくと、そのキャラに合わせてシナリオの方を換えていくこともあるという。

デザイナーが、「並びで見たらこういうキャラも欲しい!」とキャラクターを生み出すこともあるという。

何を隠そう、主人公のさくらが和服にハイヒールを履いているという斬新な設定はキャラクターが生み出したものだった。

■真宮寺さくら

魔物を浄化する破邪の血統を受け継ぐ、真宮寺家の一人娘、真宮寺さくら。

■大神一郎

プレイヤーの分身となる、物語の主人公、帝国歌劇団団長、大神一郎。

■アイリス(イリス・シャトーブリアン)

フランスシャンパーニュの大富豪、シャトーブリアン伯爵家の一人娘、イリス・シャトーブリアン、通称アイリス。

■神崎すみれ

神崎財閥の一人娘、自信家でありながら努力家でもある神崎すみれ。

■マリア・タチバナ

父はロシア外務省、母は日本人の、マリア・タチバナ。

ロシア革命の革命軍にも参加。

■エリカ・フォンティーヌ

明るく元気で、人々に奉仕することを喜びとする、心清らかで信仰心も熱い見習いシスター、エリカ・フォンティーヌ。

■グリシーヌ・ブルーメール

由緒正しきノルマンディ公爵家の血を受け継ぐ、ブルーメール家の令嬢、グリシール・ブルーメール。

戦斧の扱いを得意とする。

時代設定は大正時代

「歴史の授業で大正時代はほとんど飛ばしているはず」と大正時代が短いことや、その内容をしっかりと覚えている人が少ないだろうという考えからきっとツッコミが入りにくいと判断したのだ。

確かにたくさん勉強するような部分だと多くのツッコミが入ってきそうだ。

しかし、念のため架空であるということを強調するように大正の文字を「大」から「太」へと変更したと広井は語る。

「架空の設定にすれば、ツッコミが入っても別に構わないのでは?」と有野は広井に問うと、そこには思わぬ計算があることがわかった。

それは「ありそうでない」、「なさそうである」を詰め込みやすいということだという。

例えば、作品内に登場するコカコーラだが、「この時代にあるわけない」とユーザーに思わせたところで、実際のところ大正時代にはコーラが存在していたことをもし、そのユーザーが知ったら、どれが実際か区別が付かなくなっていき、どんどんゲームにのめり込んでいくということのようだ。

徹底したリサーチ

情報収集にも手を抜かないという広井。

パリを舞台にした作品の際には、日本では手に入らない資料を現地からかき集めたりしている。

プレイヤーが実際に現地を訪れたり、住んでいたかのような感覚にするつもりで、当時の広告などもくまなく調査を行ったという。

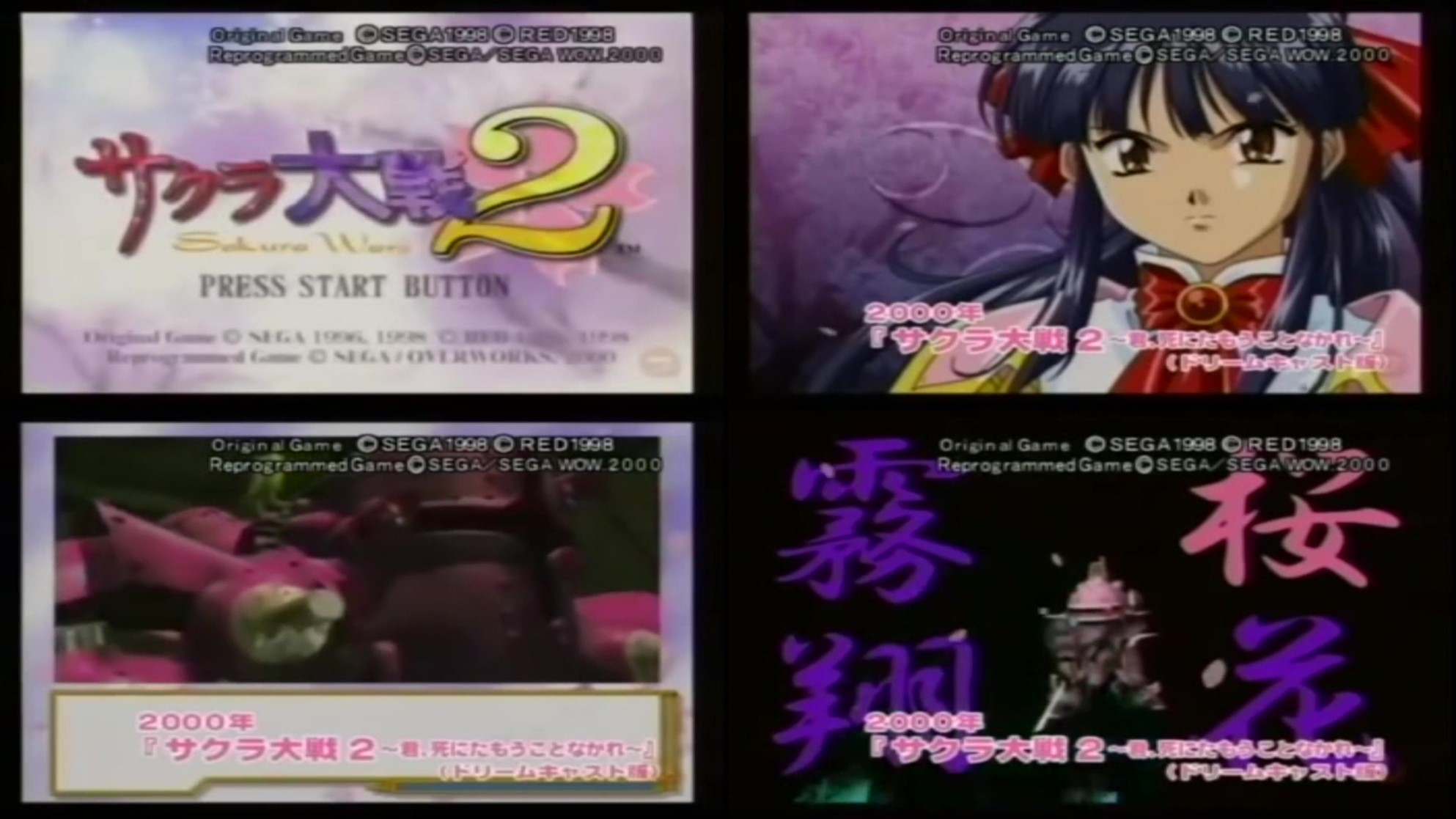

サクラ大戦の大ヒットを受け、満を持して登場したサクラ大戦2。

大正14年、「黒鬼会」を相手に再び花組みが立ち上がる。

好評だった、前作の流れを引き継ぎつつも、ニューフェイスキャラが多数登場。

前作よりも、さらに重厚な仕上がりをみせた。

クリエイターになる経緯

もともとは映画を作りたかった広井はなんと、中学生の頃から8ミリビデオで撮影をしていたという。

映画にどっぷりはまっていたという広井は、自主映画を見て回り、団体に関わることになる。

あるとき、受付の担当業務を行っていたところ、森本レオと運命的な出会いを果たす。

その出会いで、森本レオからのアプローチがあり「俺のところにこい」と、付き人となる。

それが19歳の頃。

しかし、広井いわく、付いて回っていただけで「付き人」というより「付き添い」だったらしい。

ゲームにいきつくまで

森本レオから「お前なんかやれよ」(何か始めてみれば?という意)と言われたときに何ができるか考えたという。

最初は、何をすれば良いのかわからず悩んだが、森本が「お前、絵が上手いじゃん、Tシャツに絵でも描いて売れば?」という意見もあったが、まず広いがやってみたのが、なんと、石に絵を描いて原宿で販売というものだった。

しかし、全く売れなかったという。

その後、自身の会社を4人の仲間たちと立ち上げて、スキー場などで売られているワッペンにデザインをするという仕事を行った。

これはワッペン販売に関わる人物と出会ってデザインをやってみないかと誘われたことによるもの。

その際の社長はじゃんけんで負けた仲間だったという。

そのワッペンは思いのほか売れ行きがよく、続けていくと、お菓子のおまけのデザインなども依頼されるようになる。

こうした、おまけのデザインをしていくことで、キャラクター作りが次第に身についていった。

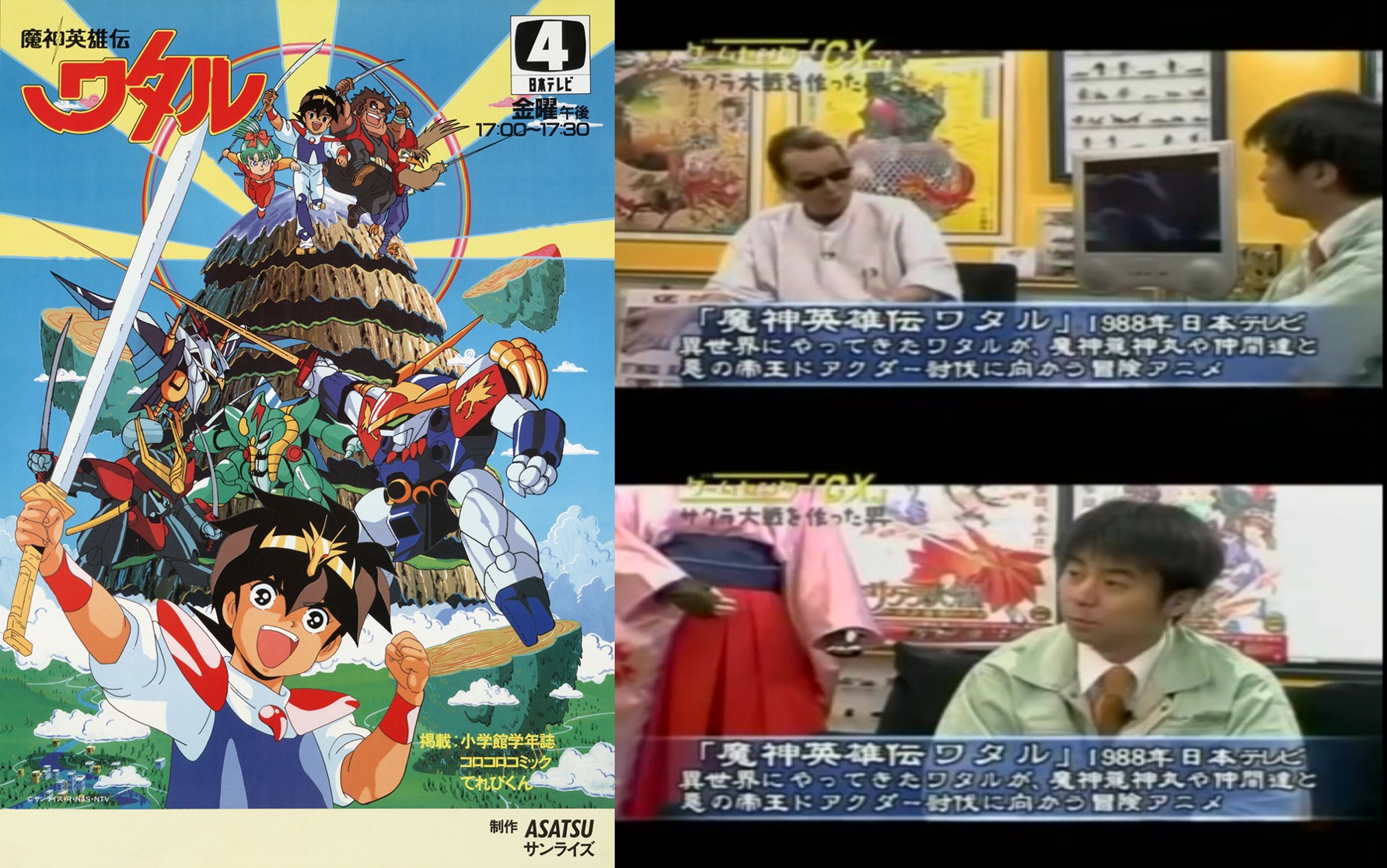

もともと、物語のようなものも作ってみたかった広井、おかしのおまけデザインをきっかけに、アニメを作ってみないか?と誘われてアニメを制作することになる。

それが、なんと「魔神英雄伝ワタル」である。

アニメのデビュー作でいきなりの大ヒットだった。

そして、そのアニメであるワタルのスポンサーには「ハドソン」が付いていた。

いわずと知れた有名なゲーム会社である。

すると今度は、そこの偉い人からゲームを作ってみないか?と誘われる。

そして、ゲームのデビュー作「天外魔境」なのだ。

はじめる事がここまでどれもこれも大ヒットというのは、本当に天性のものであろう。

恐らく、人を引きつけるために必要な何かを、広井王子は感覚的に理解できていたのではないだろうか。

広井王子のゲームデビュー作となった、天外魔境。

日本で始めてCD-ROMに物語を持ち込むことで、当時のゲーム業界に大きな話題を呼んだ。

美しいアニメーションや豪華な演出は、後のRPGに多大な影響を与え、今も愛され続けている。

考えてみると、森本レオの「何かやってみろ」という一言が人生を大きく変えたという。

広井のゲームデビュー作「天外魔境」。そのコンセプトはどこにあったのか?

天外魔境のコンセプト

日本はどうやって成り立ってきたのかをまず考えたという。

日本、つまり日の本とは何か?

イランから流れてきた拝火教が元になっているのではないかという話をコンセプトにゲームの裏設定が決まっていった。

当時の技術者

監督として天外魔境を制作した広井だったが、技術者とのやりとりに苦労したと語る。

当時のPCエンジンのシステムは、最新のものであったが、技術的にゲームを制作するとなると、そう簡単なものではなかったという。

例えるなら、大容量のドラム缶が何本もあるが、中身を移動させるのにおちょこですくって何度も運ぶような効率の悪さだった。

その途中にも何度も停止してしまうが、技術者はこういうものだと言っていたらしい。

しかし、それではゲームとしても成り立たない。

思わぬ苦労

ゲームの中にアニメーションを取り入れるという手法は非常に画期的だった。

しかし、そこには思わぬ苦労もあったという。

その当時、ゲーム内にアニメーションを取り入れるというのはどこもやっていないことだったため、ゲーム雑誌で取り扱ってくれなかったという。

ゲーム雑誌側は、「それはアニメでしょ?うちはゲームを扱っているから」という時代だったらしい。

今では考えられないことだ。

何にでも通じることだが、初めてのものというのは何だって受け入れられにくいという風潮がある。

そして、当時広いが一番苦労したというのが、馴染みないゲームの制作環境だった。

一昔前のゲーム業界

当時のゲーム制作者は一言でいうと、「暗かった」とのこと。

もともと映画の現場にいた広いにとってはありえない環境だったようだ。

それもそのはず、監督を頼まれて来たはずの広いが現場で元気よく挨拶をすると、シーンと、誰も返さなかったのだ。

それを聞いた有野は「それは怒らないんですか?」と広井に問う。

すると広井は「怒りました。暴れました。」と答えた。

そこで人としてどうなんだと、説教をしたという。

その結果、そのチームはどこよりも活気のある元気なチームになったのだ。

そこにいたスタッフは以降も元気な態度で、話を聞いた私自身もスカッとした話だった。

生まれ変わった天外グループ

広いにはあるモットーがあった。

それは「トラブルのときこそ大きい声で」というもの。

これは確かに明るくなるなと感じた話だった。

どっちにしろ辛いんだからと、現場のことをよく理解していた広井ならではの考え方である。

そのおかげもあり、スタッフは楽しんで仕事をしていたという。

大物ミュージシャンの起用

初めてアニメーションを取り入れたこのデビュー作に、広井はもうひとつ、画期的な仕掛けを施した。

それは大物ミュージシャンの起用だ。

まさかの、「坂本龍一」である。

CD-ROMでゲームを作るというのも初めてだった時代。

販促を行うのも、当時は基本的に雑誌媒体だったため、アニメーションという一番訴えたい部分が伝わらないと考えた。

そこで、ゲーム内の音楽が坂本龍一によるものだと訴えることで、一気に注目を集めるという策略としたのだ。

セガとの出会い

ハドソンでゲームを制作していた広井。

一体どのようにしてセガと関わることになったのか?

メインプラットフォームをドリームキャストに移し、2001年に発表されたサクラ大戦3。

前作までの流れから一転、舞台を花の都パリに移し、新たに登場する少女だけの秘密部隊、パリ歌劇団が活躍。

戦闘画面も、3D化されるなど、生まれ変わったサクラ大戦が楽しめる。

元々はホンダの副社長を務めたことのある、「入交昭一郎」との出会いがきっかけだった。

入交は広井と出会った頃はセガの副社長だったが、その後社長に就任している。

入交は、広井の活躍ぶりを知り、その本質を見抜いていたようだ。

そこから、入交の猛アプローチが始まったという。

広井は当時、入交からの電話での誘いを、ハドソンの仕事をしているからと断った。

しかし、それでは引き下がらない入交。

会って話をしたいという入交だが、2週間ほどサイパンへ(遊び)行くと広井は断った。

すると、なんと入交はそこへ行くというのだ。

一副社長がクリエイターにここまでするだろうか?

よほど広井の才能を買っている証拠といえる。

これに広井はとても感動したという。

当初断っていたのはセガという大きな会社の中で、自分がやっていけるのかという不安もあったからだと語る。

サイパンまで来る熱意で、一緒にやってみたいと思っていた広井だが、最終的な決断を信じられない行動で決定していた。

それは、サイパンのとあるプールサイドで、広井と入交が歩きながら会話をしていたときのこと。

プールサイド際で、入交がふと、このプール深いんだねぇと、覗き込んだ。

そしてなんと、広井は入交をプールへと落としたのだ。

このとき広井は、怒らなかったら一緒に仕事をしようと決めていたらしい。

普通だったらありえないことだ。

そして、怒るのが普通。

しかし、なんと入交は怒らなかったのだ。

笑いとして捉えてくれた入交を見た広井は、一生この人に付いていこうと決めたと語る。

サクラ大戦の歌

サクラ大戦といえば歌。

一体どのような考えを持って作品は作られているのか?

ドリキャス最後の作品となった、サクラ大戦4。

グランドフィナーレと銘打った今作では、1、2で活躍した帝都花組み8人に加え、3のパリ花組み5人を加えた、総勢13人のヒロインが登場。

集大成とも言うべき作品。

サクラ大戦の歌はゲームをプレイしたことのない人でも知っている人が多い。

それは、頭に残るサビを意識して制作していたからだった。

監督である広井は、曲こそ作りはしないが、作曲家に依頼する際に面白い依頼の仕方をしていたのだ。

例えば、作曲家である田中公平に依頼したときは「青い山脈」の戦隊物バージョンでお願いしますと依頼した。

他にも、バスガイドのザ・ピーナッツなどとても斬新なニュアンスで作曲を依頼していたのだ。

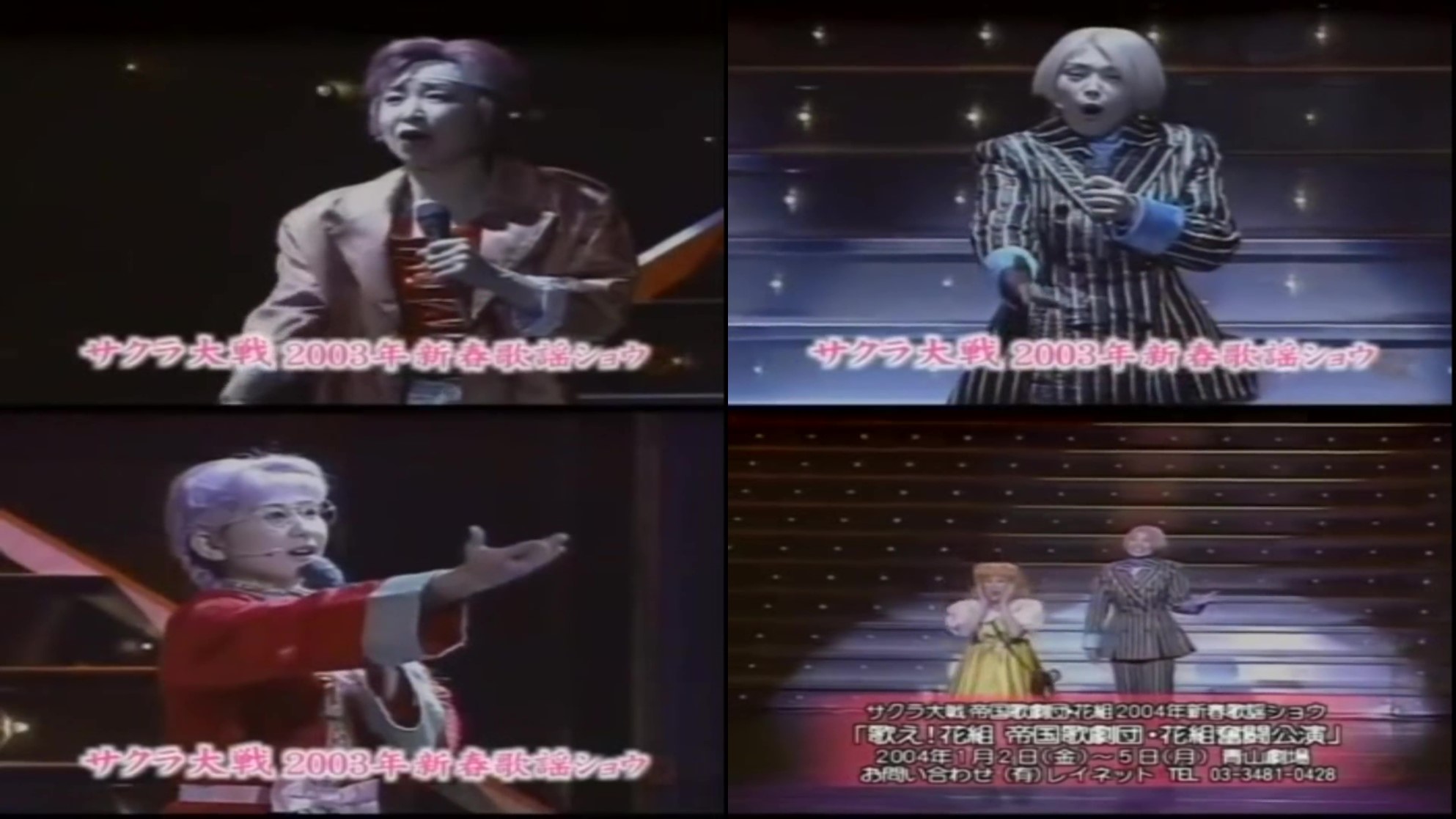

サクラ大戦の舞台

毎回大盛況のサクラ大戦の舞台。

ゲームだけにとどまらず、舞台にまで展開したそのきっかけとは。

それは、サクラ大戦の舞台が純粋に見たいという広井の思いからだった。

好きなゲームは?

元々は広井自体もゲームが好きで、中でも信長の野望は会社スタッフとも遊ぶほどハマッていたという。

信長の野望は、別記事のコーエーインタビューにも記載がるので興味がある方はぜひ。

好きな映画は?

有野から何回見ても面白いと思う映画は?と問われると、「ローマの休日」、「スミス都に行く」と答えた。

さらに、邦画でも、「突入せよ!あさま山荘事件」を上げていた。

あさま山荘については、会社に通じるものがあると捉えていたからのようだ。

踊る大捜査線しかりだが、現場の辛さ、大切さを知っている広井だからこそのチョイスだろう。

現場の人間を真に大切に思っているトップは組織を大きくできるのだろうと感じさせる会話だった。

ゲーム作りで大切なこと

ユーザーの感情を忘れないこと。

元々は自身もゲームのプレイヤーで惹きつけられたり感動した作品はたくさんあった。

そのときの気持ちを忘れないということが特に大切だと広井は語った。

制作者としてどんな立場になったとしても、そろばんだけに(つまり損得だけ気にするようになる)なってしまうと良いものは作れない。

広井にとってゲームとは?

「ゲームとは学校であり先生である」

大学まで出たがその後にもう一度入った学校のようなものと語る広井。

ゲームの制作で人との関わり方を学んだと嬉しそうに有野に話していた。

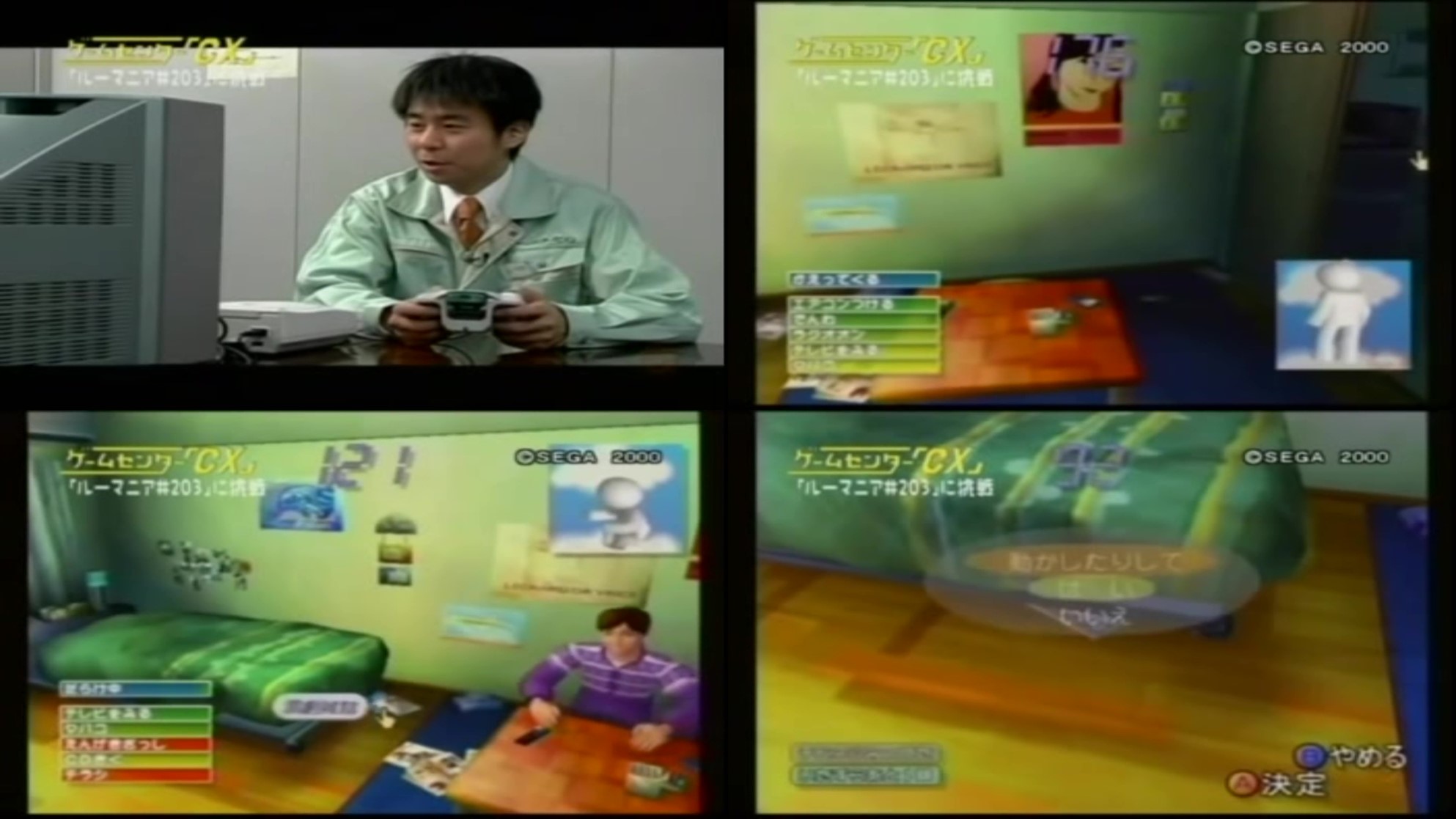

ルーマニアに挑戦

今回の挑戦は、ルーマニア。

2000年にセガから発売され、独特な雰囲気と世界観が人気の人生介入型シュミレーションゲーム。

平凡な毎日を送る主人公ネジの人生を、ドラマティックなものに変えるべくプレイヤーは神様となって、様々な仕掛けを施していく。

有野はこのゲームを発売と同時に購入。

かなりやりこんだのだが、どうしても解けなかったところがあるという。

そのどうしても解けなかったシナリオとは?

恋愛のところで難しくて投げたと思うんですよねw

有野は、いくつかのシナリオの中でも恋愛のパートでつまづいてしまい挫折したようだ。

今回は、その恋愛部分を当時は使わなかった攻略本を利用してクリアを目指す。

さすがやりこんだだけあって、序盤は順調に進む。

未だかつてないほど余裕を見せる有野。

恋愛ゲーム攻略に期待がかかる。

開始から20分が経過し、恋愛相手の女性が登場。

有野もここからは、慎重に進める為、攻略本を駆使。

ようやく主人公の部屋に誰かが泊まるイベントが。

と思うきや、止まっていたのは男友達だった。

その後、次々と修羅場をむかえる有野。

はたして、彼女と結ばれることはできるのか?

危ないところがありながらも、次々と攻略していく。

そして、開始から2時間、ついにエンディングへ。

有野は最初の方の文章しか読めず、女性と別れてしまったというところしか理解していなかった。

その為、バッドエンディングを出してしまったと悔やむ。

しかし、よくよく読んでみると、最終的に婚約していたという、何とも有野らしい結末だった。

セガ名作コレクション

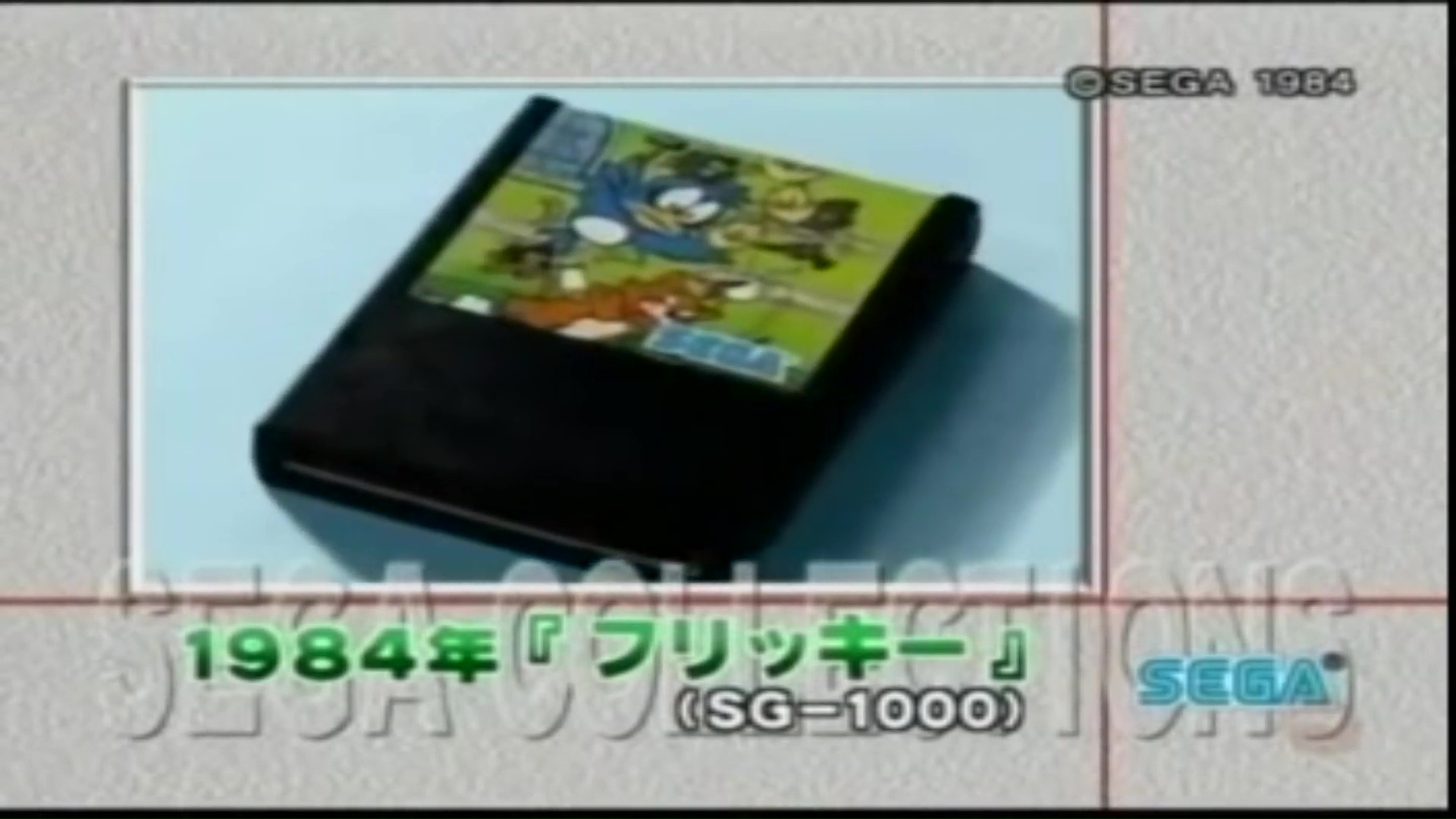

セガ名作紹介①

1984年「フリッキー」SG-1000

主人公の母鳥、フリッキーを操作し、迷子になったひよこのピヨピヨたちをおうちにつれて帰る、アクションゲーム。

携帯電話のゲームにもなったことがある。

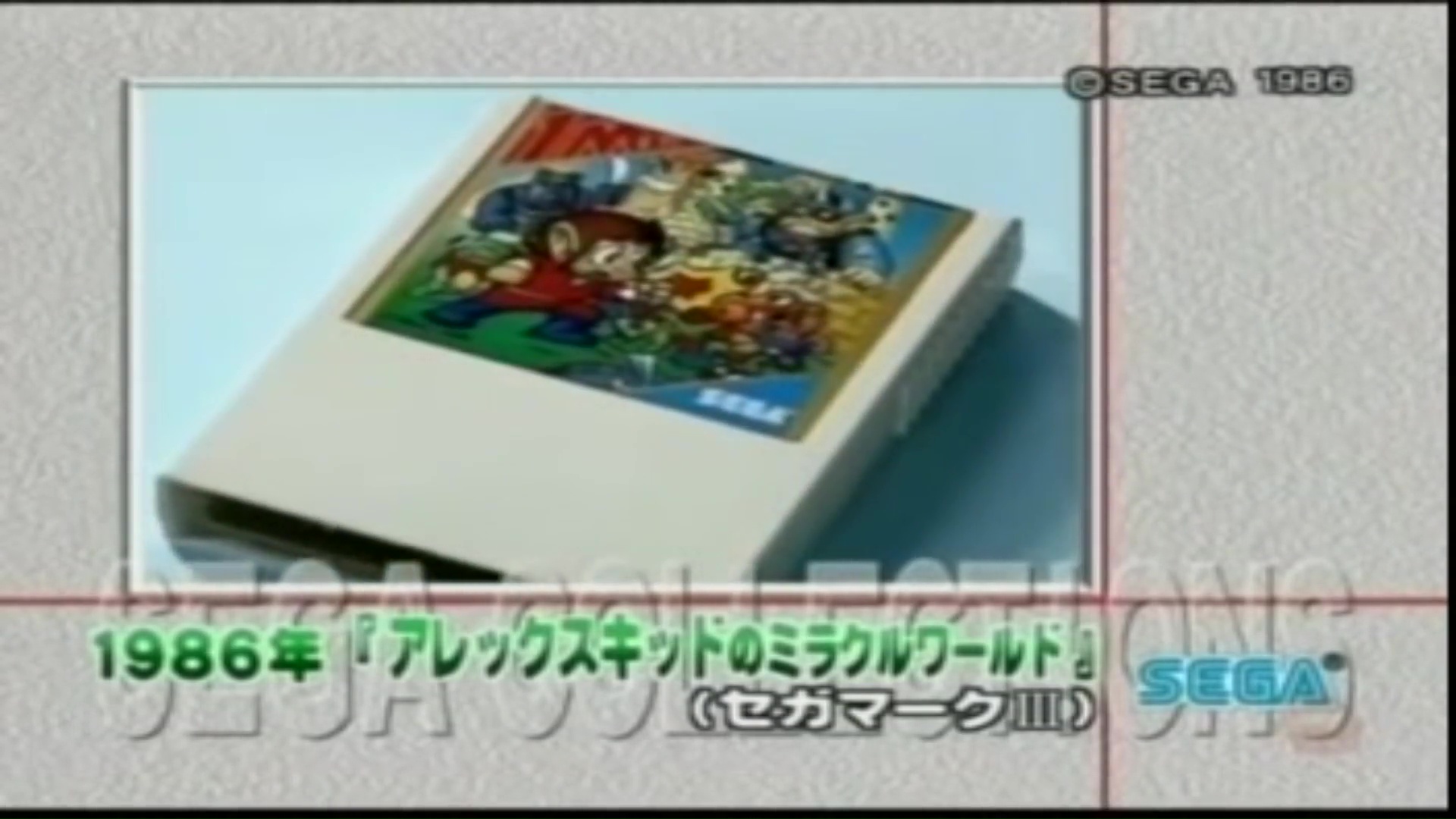

1986年「アレックスキッドのミラクルワールド」セガマークⅢ

じゃんけん大王に侵略された都に平和を取り戻すべく、少年アレクが立ち上がる。

マークⅢ時代を代表する、アクションゲーム。

1986年「ファンタジーゾーン」セガマークⅢ

宇宙の彼方にある、ファンタジーゾーンを魔の手から守るべく、英雄オパオパが大活躍するシューティングゲーム。

斬新なパステルカラーと愛らしいキャラクターがファンのハートをわしづかみにした。

1987年「どきどきペンギンランド」セガマークⅢ

愛しのフェアリーの部屋まで卵を割らないように届けるパズルゲーム。

その高い完成度は、当時のファンをうならせた。

1987年「ファンタシースター」セガマークⅢ

現在でも続編がリリースされている、セガ初のオリジナルRPG。

主人公が女性であることや、なめらかに展開する3Dのダンジョンなど、当時から話題を集めた。

1991年「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」メガドライブ

今や、セガの看板キャラクターとなったソニックが、ステージ上を所狭しと駆け巡るアクションゲーム。

徹底してこだわったスピード感に、多くのファンが魅了された。

セガ名作紹介②

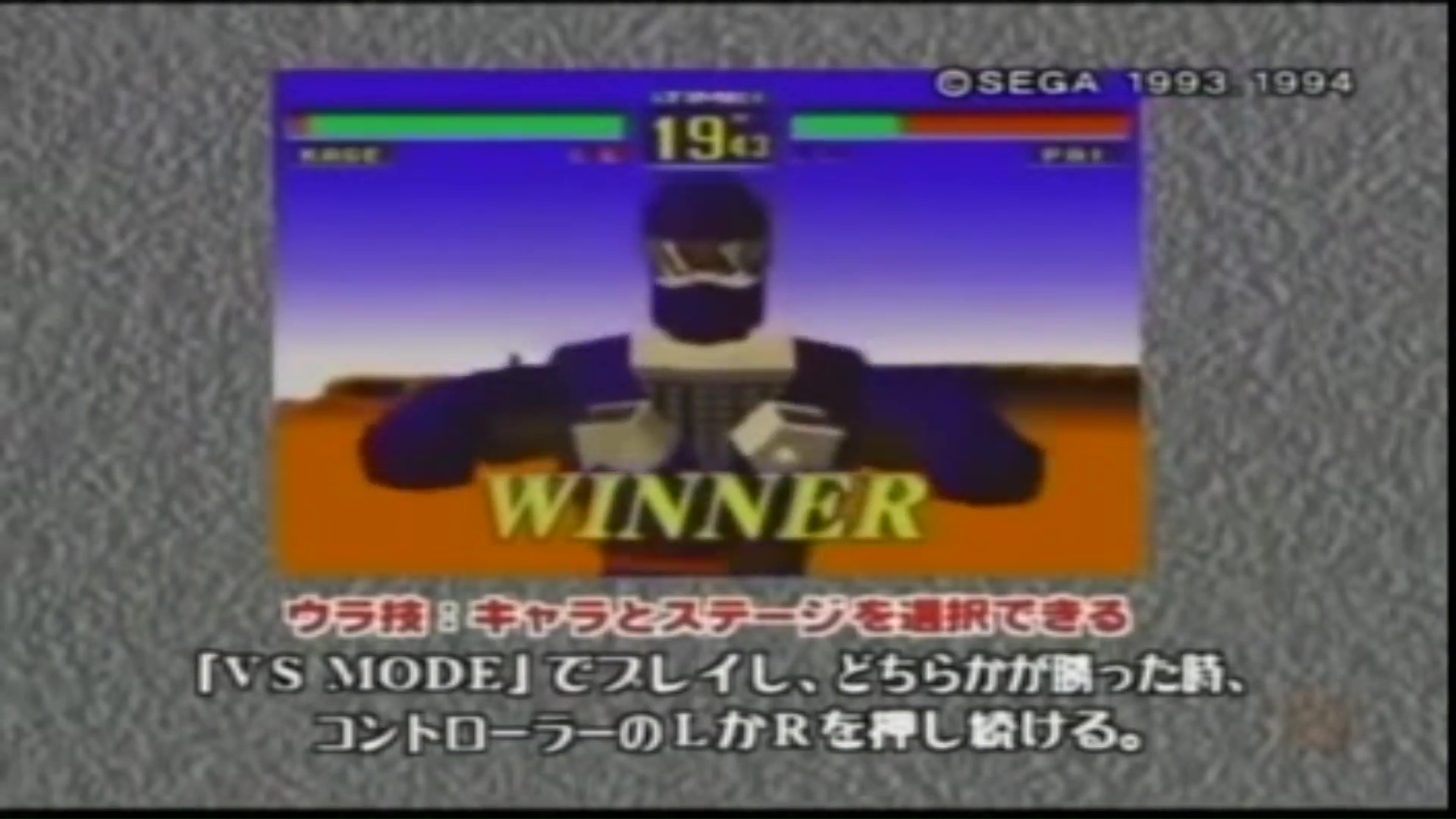

1994年「バーチャファイター」セガサターン

ポリゴンの導入で、格闘ゲームの歴史を塗り替えた、対戦型3D格闘ゲーム。

よりリアルな動きが表現され、当時のユーザーたちを熱狂させた。

キャラとステージを選択できる

「VS MODE」でプレイし、どちらかが勝ったとき、コントローラーの「L」か「R」を押し続ける。

1995年「セガラリー・チャンピオンシップ」セガサターン

悪路を駆け抜けるラリーをモチーフにしたレーシングゲーム。

車体のコントロールが難しく、ドリフトなど高度なテクニックが要求される。

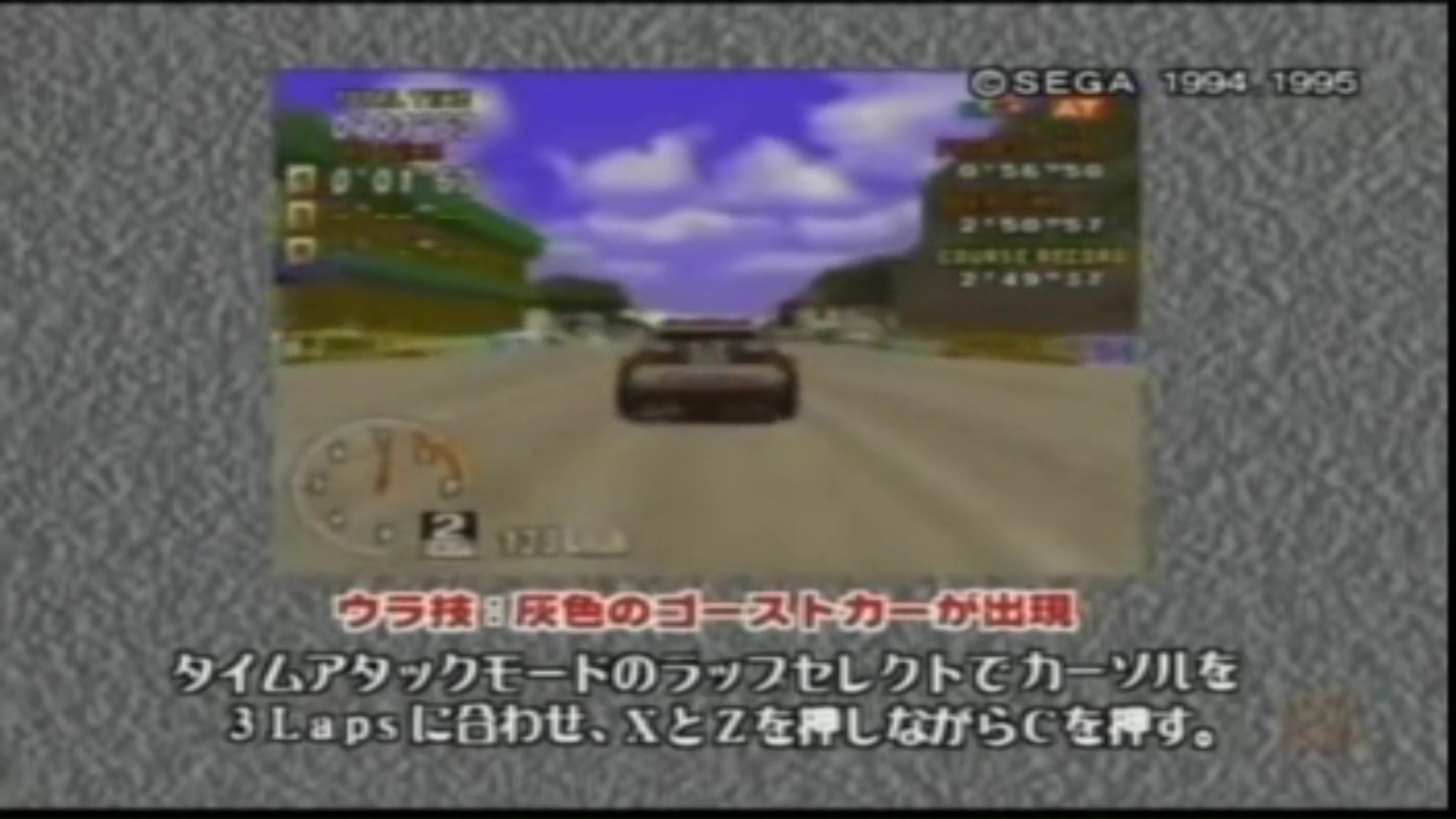

灰色のゴーストカーが出現

タイムアタックモードのラップセレクトでカーソルを3Lapsに合わせ、「X」と「Z」を押しながら「C」を押す。

1996年「スペースハリアー」セガサターン

エスパーであるハリアーを操作し、空中を浮遊しながら3D画面に現れる敵を撃っていく、シューティングゲーム。

その爽快感は抜群。

1996年「アフターバーナーⅡ」セガサターン

セガを代表する、体感筐体シューティングゲームの完全移植。

3D視点で熱きバトルを繰り広げる。

1999年「あつまれ!ぐるぐる温泉」ドリームキャスト

インターネットを経由して、日本中のプレイヤーとあらゆるテーブルゲームで対決できる、ネットゲームの草分け的存在。

2000年「クレイジータクシー」ドリームキャスト

どこを走っても自由。

とにかく制限時間内に、お客を目的地まで運ぶ異色アクションゲーム。

ストレス解消にぴったりの作品。

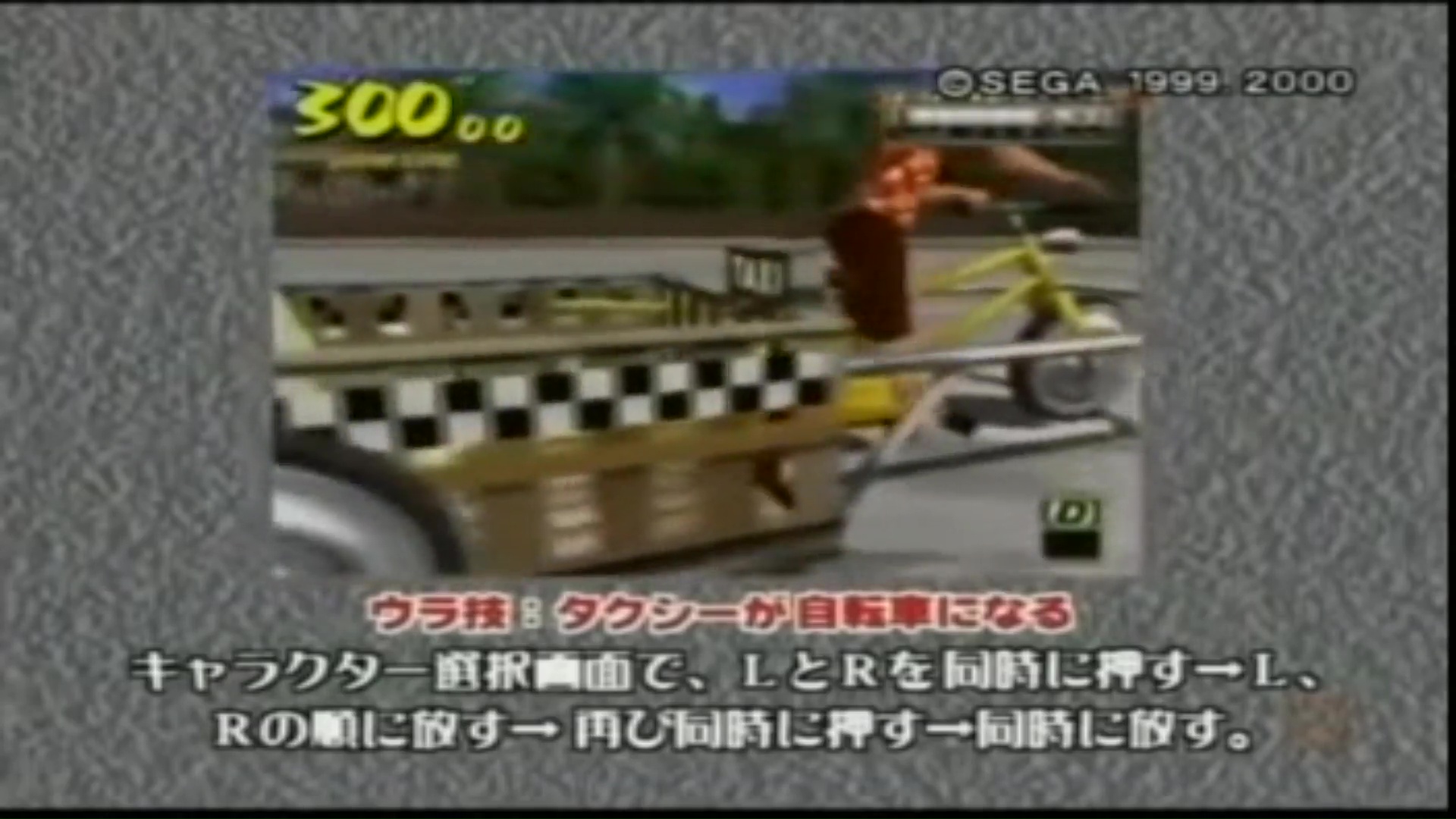

タクシーが自転車になる

キャラクター選択画面で、「L」と「R」を同時に押す→「L」、「R」の順に話す→再び同時に押す→同時に放す。

セガ名作紹介③

2000年「サンバ DE アミーゴ」ドリームキャスト

全国の女の子たちを熱狂させた、アーケードゲームの完全移植。

ラテンのリズムに合わせて、タイミングよくマラカスを振っていく。

2001年「スーパーモンキーボール」ゲームキューブ

透明なボールに入ったかわいいサルを転がし、ゴールを目指すアクションパズルゲーム。

スティック1つで楽しめる簡単な操作が魅力。

2001年「セガガガ」ドリームキャスト

セガの経営者になり、ゲーム業界のトップを目指すシュミレーションゲーム。

ゲームソフトを実際に開発できる。

2003年「プロサッカークラブをつくろう!3」PS2

大人気サッカーシュミレーションゲーム、サカつくの最新作。

前作に比べ、より細かい選手育成が可能となっている。

2003年「激闘プロ野球」ゲームキューブ

岩鬼や殿馬など水島新司のキャラクターが多数登場する野球ゲーム。

漫画でおなじみの秘技も完全再現。

クリエイター名言

「ゲームとは学校であり先生である」

好きなことに対し全力で学びに行く姿勢がよくわかる広いの深い言葉がそこにはあった。

動画を見るには?

DVD/CDの宅配レンタル【TSUTAYA DISCAS】ゲームセンターCXはFODでも配信中。

フジテレビの動画見放題サイトはこちらから

まとめ

一番びっくりしたのは、ゲーム業界、昔の人はみんな暗かった!って言うてたことかなぁw

広井さん昔は家でずっと思いついたことを書いていたって言うてたけど、今やったら引きこもりなんやろうなw

コメント